「アリとキリギリス」=「アリとセミ」?? その1

さてさて、今日はずーっと前から気になってた、フランスの原版「アリとキリギリス」のおはなしについて。

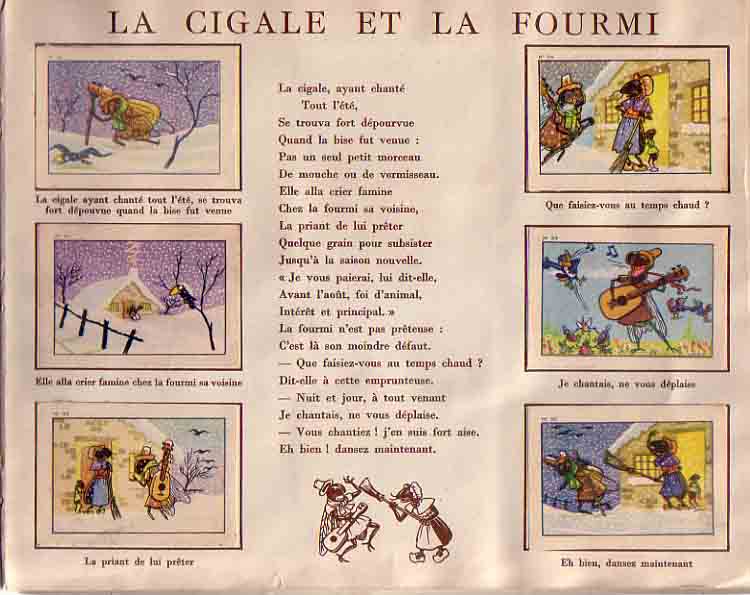

「アリとキリギリス」って、原題は La Cigale et La Fourmi といいます。

fourmi とはアリのことなんですが、cigale って、セミなんです。

師匠とは、よく寓話 Les Fables について話すんですが、「アリとキリギリス」の話をするたびに、なにかかみ合わない。

だいたい La Cigale et La Fourmi ってところから、わたしは勝手な想像で「日本にこの寓話がはいってきた段階で訳す人が間違えたのか、伝言ゲームみたいにことばが入れ替わっちゃったんだろう」ぐらいにしか考えていなかったのです。(実際、鹿島氏も事実を知るまでそう信じていたそう。)

でも、おはなしの内容はだいたい同じ。

それだったら、ひと夏で死んでしまうセミが冬じたくの心配をする必要もないし、アリのところに助けを求めに行くなんてあり得ない。

しかもこのセミ、地をはいつくばって生きている。空を飛ぶ羽をもつセミが?

去年読んだ鹿島茂氏(フランス文学・文芸部教授であり翻訳家)の著書「セーラー服とエッフェル塔」の中で、うわ!なるほどーっていう記述があったので、それをもとに(かなり要約して)おはなししようと思います。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

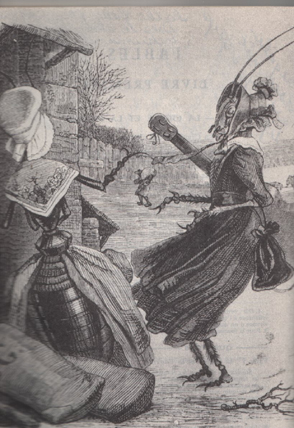

この「アリとキリギリス」=「アリとセミ」を日本に入ってくる際の取り違えだと思っていた鹿島氏は、ある日の授業でその寓話について話したあと黒板にセミの絵が描けず、自宅でセミのイラストを確認しようと「アリとセミ」(もちろん原語版)を開いてみたところ、その「セミ」はどう見てもコオロギとかキリギリスとか、そんな類の絵だった・・・彼は腰を抜かすほど驚いた!

19世紀のイラスト入りの辞典で調べても、「cigale」の項にはちゃんとセミの絵とセミについて書かれている。19世紀のフランスでは「cigale = セミ」と解釈されていたことになる。

で、古書の蒐集家でもある彼は、18世紀から20世紀までの、いろいろな挿絵画家が描いた「アリとセミ」を見てみた。でも、どこにもセミの姿はない。どれも、バッタやキリギリスのようなものが描かれている。

さて、ラ・フォンテーヌの原文を読んでみると・・・

「セミ」の食べているものはハエやウジなどの小さな昆虫。ありえない。

「セミ」は夜昼かまわず鳴いていた。ありえない。

ラ・フォンテーヌ自身も「セミ」ということばでセミを描写してはいないのです。

彼も、「セミ」をキリギリスとかそういう「秋の鳴く虫」というふうにとらえていた。

そして、読者側のフランス人たちもこの17世紀、「セミ」ということばから、そんな虫を思い描いていた・・・

さて、昆虫博士のファーブルはどう考えていたの?

鹿島氏が彼の著書をひもといてみると・・・

驚いたことに、かのファーブルは、ラ・フォンテーヌが描き出した「セミ」の生態について

「セミが麦を乞うわけがない」

「セミがアリの集めたものを食べるわけがない」

「セミはこんなふうに怠け者ではない」

と指摘はしているものの、ラ・フォンテーヌが 「cigale = 秋の鳴く虫」と誤解していることに気づいてはいないのです。

えー、どういうこと?

つづく。